東京都福祉保健局のステッカー試作品(東京都食品安全情報評価委員会資料より)

東京都福祉保健局が、主に調理従事者の手洗い促進ステッカーを試作し、その効果測定も実施した。新型コロナウイルスが流行する直前の1月~2月での調査。その結果が、「令和元年度第2回 東京都食品安全情報評価委員会」にて報告されている(議事要録等)。

上の図は、東京都福祉保健局による手洗い促進ステッカー。左のA案は「試験中」とすることで”見られている”感を醸し出すのがねらいで、右のB案は損失を強調するコンセプトで作られている。調査目的は、新型コロナウイルス感染予防のためではなく、食中毒を予防するための「調理従事者の手洗い」促進である。

飲食店等の調理従事者による手洗い実施率の向上を図る観点から、手洗いの意義等を認識しながら行動につながっていない調理従事者に対して、トイレ後の手洗い行動の変容を促すため、より効果的なステッカー原画について検討することを目的として、本調査を実施した。

C案は、手のステッカーを複数用意して、トイレの様々な場所に貼る。そして、利用者の興味を引き出したところで、手洗い場で「石鹸を使おう」と呼びかけるもの。

効果のあったステッカーは?

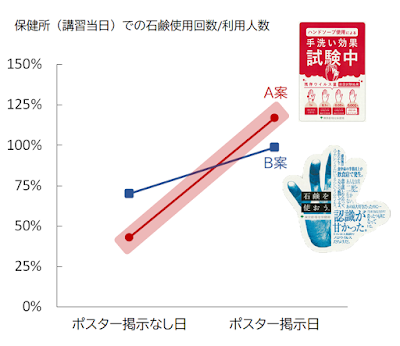

この3種類のステッカーを、(1)調理師養成学校、(2)都関連施設、(3)保健所[食品事業者向け講習会開催日]のトイレに掲示し、石鹸の使用量を調べた。調理師養成学校と保健所では、手洗いの効果がデータで示されたうえで、雇用者や保健所に観察されていると訴えるA案の効果が高かったとのこと。

場所によって効果は異なるのかも

ただし、都関連施設ではB案の効果が高いと出ている。利用者が都職員とあるので、おそらく職場のトイレでの石鹸使用量の観察だろう。やはり飲食店や食品事業の関係者でないからなのか、手洗いしないことの損失をホラー仕立てでカジュアルに訴えるB案のほうが効果があったということなのかもしれない。

「ナッジ」の調査で重要なこと

政府/公共機関による啓発事業において、A/Bテストが行われ、そして、A/Bテストの結果が公開資料になっているのはとても良いことです。ただし、いくつかもったいないなと気になる点がありましたので、列挙してみます。同様の調査をお考えの政策担当者の皆さんにお役にたてば幸いです。

(1)ランダム化比較試験(RCT)でない。

RCTでないところはやはり気になります。例えば、保健所での調査では、ステッカーA案を掲示する保健所Xと、B案を掲示した保健所Yは、別の場所でした。これでは「保健所の調査ではA案の効果が高かった」といいきれず、「保健所Xでは、ステッカー掲示の場所がよかっただけ」といわれたら否定できない。もちろん、調査対象とできる場所が限られているので仕方ないことですが、せめて、3日目にはステッカーの種類を入れ替えて、保健所XでB案、保健所YでA案としたほうがよかったです。そうすれば、保健所による(例えばステッカー掲示場所の)違いに起因する効果をある程度相殺できたはずです。

(2)統制群(コントロールグループ)がない!

これも気になります。ステッカーの効果をみるときは、ステッカー使用前と使用中を比較するだけでなく、なるべく、ステッカーを使用していないトイレ(統制群)との比較をすべきです。前後の比較、A案とB案の比較も大事ですが、なによりも統制群との比較は不可欠です。それによって、ステッカーの効果が本当にあったかどうかについて推測もできます。

(3)サンプルサイズを考慮にいれていない。

例えば、都関連施設での調査では、ステッカー3種類×観察期間3週×男女トイレ2種類で、N=18。このサンプルサイズだと、石鹸使用量の増加は誤差の範囲にすぎないといわれてしまえば、全く否定できません。

石鹸使用量を各要素(男女、フロア、ステッカー種類)で説明するための単純な回帰分析の結果は次の表のようになります。石鹸使用量にいわゆる”有意差”が出るのは、女性であることだけで、ステッカーの効果は確認されません(これにしても、女性が石鹸を多く使っているからなのか、女性の利用者が多いからなのかも、利用者数を記録していないのでデータからは判別できません)。

(4)セグメント化していない。

(5)ステッカーデザインの全体が案によって異なるので、効果の差異の説明がつかない。

工夫を凝らしてステッカーのデザインを複数作り込むのは重要です。しかし、A案に効果ありとデータが示していても、それはなぜなのかがまだわかりにくいです。例えば、A案の赤色に起因するのか、それともメッセージ内容によるものなのかが全くわからないので、次のデザイン考案に活かすことができないのが残念です。もし、効果量が異なることの原因(要素)を探りたいのであれば、ステッカーのなかに交換可能なパーツを用意し、そのパーツ部分だけを変更すればよいでしょう。そうすれば、甲案と乙案の効果の違いはそのパーツ部分にあると限定できます。もちろん、その分、甲と乙の効果量の差は縮まってしまうでしょうから、結果のインパクトと原因追求とはトレードオフにあります。

(6)ステッカーの汎用性がない。

A案のステッカーでは手洗い効果を「試験中」となっており、たしかにこの調査では試験中ですが、このステッカーをそのまま全国で使用することはできません(普及版では「検証中」とされていますが、福祉保健局が本当に「検証」しているわけではないでしょう)。また、B案もホラーの要素が強すぎて、お客さんも利用するタイプのトイレでは到底使えないし、ナッジの「面倒なことでも前向きに取り組める」ように誘導する理念にそぐわないように思いました。せっかくですから、すぐに全国規模で使えるものだと良いですね。

上記のような気になる点はいくつかありますが、効果測定や結果の数値を、公開資料としてウェブサイトに見えるようにしてあるのは、とても素晴らしいことだと思います。その点は、東京都福祉保健局の担当者・企画者の方に本当に感謝です。